漆本来の美しさを楽しめます。

| 最も初歩的な技法です。 漆本来の美しさを楽しめます。 |

|

|

最も初歩的な技法です。

漆本来の美しさを楽しめます。

素材の準備

・適当な大きさの木を、自分の好みの形に切ったり削ったりで作ります。

流木や廃材を利用しても面白いものが出来ますが、よく乾燥させてから使わないと

綺麗に仕上がりません。 また、海岸で拾って来た流木は塩分をよく洗い流して使

います。(塩分が残っていると漆が乾きません)

・市販されている白木の木工品を購入される場合は、表面に塗装加工のされている

物は漆が染み込まないため、きれいに仕上がりませんので、注意して購入して下さ

い。

・その他、和紙や布類にも加工出来ます。

組み合わせや、工夫しだいで面白いものが出来上がります。

木製素材の場合、すりうるしをする前に乾式サンドペーパーの600番程度で研ぎ、

表面を滑らかにします。仕上がりが綺麗になりますし、漆の節約にもなります。

すりうるしの行程

注意:カブレ防止のため、ゴム手袋等を着用して作業して下さい。

1. 生漆をテレピン油(松精油やラッカーシンナー、ガソリンでも代用出来ます)等の

溶液で薄め、刷毛や筆で素材全体に染み込ますように塗り込みます。

(刷毛や筆の毛足は硬いものの方が塗りやすいです)

小さいものでしたら、ゴム手袋を着用して直接手で擦り込んだ方がやり易いと思い

ます。

注意:強く摺り込みますと、手袋が破ける場合がありますので注意が必要です。

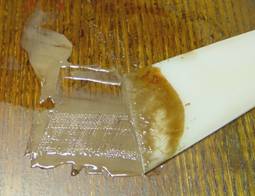

2. 塗り込んだ表面の、染み込み残った余分な漆をほこりの出にくい厚手の布や紙で

拭き取ります。 通常はケープ紙と呼ばれる拭きとり紙を使いますが、新聞紙でも

代用できます。

注意:拭き取り残しが有りますとデコボコに乾いてしまい、綺麗に仕上がりません。

3. 乾かします。(漆は、湿度と温度が低いと硬化しません。 ダンボール箱やポリ容

器などを利用して乾かします)

乾燥のさせ方

4. 乾燥後、毛羽立った表面を滑らかにするために、1000番前後の耐水サンドペー

パーで、軽く水研ぎ修正します。

5. 2度目の生漆は、今度は薄めずに塗り、染み込み残った漆を2.と同じ様に拭き取

り、乾かします。

6. 5.、の作業を4回〜5回繰り返えします。 回数を重ねる程艶が上がり、何でも無

い素材が見違えるほど綺麗になります。

応用編

布張り(布は綿や寒冷紗、麻布でも良い感じになります)

1.ベース素材を上記の方法で、拭き漆を1回済ませます。

2.ご飯を10粒位水に漬置きして柔らかくし、ヘラでよく練り米糊を作ります。

3.米糊と生漆(米糊1:生漆1)をよく練り合わせ、糊漆(のりうるし)を作

ります。

注意:糊漆は保存ができないので、残らない様に作ります

4.布貼りの構図を決め、必要な形状に布を切り抜きます。

5.布に、ヘラで糊漆を染み込ませます。

6.貼り付ける素材側にも糊漆を薄く塗り、布を貼ります。

7.布がずれたり浮いたりしない様に、余分な糊漆を拭き取り、よく乾かし

ます。

8.砥の粉(とのこ)を水を加え(1:1の割合)、ヘラで練り粘土状にし

ます。

9.出来た砥の粉粘土に生漆を加え(目分量で砥の粉粘土1:生漆3)、十

分ヘラで練り合わせ、砥の粉漆をつくります。

注意:砥の粉漆は保存出来ないので、残らない様に合わせます。

10.砥の粉漆を、貼り付けた布に塗り込み、布目を埋める様にし、余分な

砥の粉漆を拭き取り、よく乾かします。(剥がれを防ぐため、布目が半

分埋まるくらいまでこの工程を繰返します)

11.後は摺り漆を何度かし、艶を上げれば完成です。

・糸巻き

1.ベース素材に摺り漆を1回だけ済ませます。

2.ご飯を20粒位水に漬置きして柔らかくし、ヘラでよく練り米糊を作りま

す。

3.米糊と生漆(米糊1:生漆1)をよく練り合わせ、糊漆(のりうるし)を

作ります。

注意:糊漆は保存ができないので、残らない様に作ります。

4.糸(綿の糸)を巻く構図を決め、必要な長さに切ります。

5.糸に糊漆をよく染み込ませます。

6.素材側にも糊漆を薄く塗り、ずれない様に強めに糸を巻いていきます。

7.余分な糊漆を拭き取り、よく乾かします。

8.砥の粉(とのこ)を水を加え(1:1の割合)、ヘラで練り粘土状にし

ます。

注意:全量ではなく、使用する分だけです。

9.出来た砥の粉粘土に生漆を加え

(目分量で砥の粉粘土1:生漆2)、十分ヘラで練り合わせ、砥の粉

漆をつくります。

注意:砥の粉漆は保存出来ないので、残らない様に合わせます。

10.剥がれを防ぐために、糸と素材のすき間を埋める様に塗り込みます。

11.余分な砥の粉漆をふき取り、よく乾かします。

12.♯1000の耐水サンドペーパーで軽く水研ぎ後、何度か摺り漆をして

艶を上げれば完成です。

・漆染め

素地に水性染料で色柄を付けた後に摺り漆をすると、更にアンティクな感じ

に仕上がります。

1. 準備をした木製素地に、水性の染料(水彩絵の具でも代用出来ます)を使

い、好みの柄を筆で描きます。

2. 後は摺り漆の1.から同じ工程で仕上げます。

・像谷

すりうるし前の素地に、彫刻刀などで模様を彫り、後は摺り漆の 1.から同じ

工程で仕上げます。